氣體流量計DN450

- 字號 + -

在工業氣體計量領域,DN450大口徑流量計作為管道輸送的核心監測設備,其精度與穩定性直接影響企業的能源管理與成本控制。渦街流量計憑借其結構簡單、壓力損失小、適用范圍廣等優勢,成為氣體流量測量的主流技術路線。本文聚焦DN450口徑渦街流量計,從技術原理、性能優勢、選型要點、應用場景及維護保養五大維度,全面解析其在氣體流量計量中的核心價值。

一、技術原理:卡門渦街與信號處理的精密結合

渦街流量計基于卡門渦街原理工作:當流體垂直通過旋渦發生體時,會在其兩側交替產生有規則的旋渦列,旋渦頻率與流速成正比。DN450型號通過優化旋渦發生體形狀與傳感器布局,確保在450mm口徑下實現流速分布的精準捕捉,測量精度可達±1.0%。

其核心技術在于旋渦檢測與信號處理系統。壓電晶體傳感器將旋渦頻率轉換為電信號,經前置放大器濾波、整形后,輸出與流速成正比的脈沖或4-20mA電流信號。DN450型號采用雙傳感器結構,通過交叉驗證算法消除振動干擾,在流速0.5m/s至40m/s范圍內實現線性度優于0.5%。

二、性能優勢:大口徑與低阻力的雙重突破

-

測量范圍

DN450渦街流量計量程比可達1:20,可覆蓋從低流速氣體泄漏檢測到高壓氣體輸送的全場景需求。實測數據顯示,在天然氣長輸管道中,其可在流速0.8m/s至35m/s范圍內穩定工作,滿足GB/T 35065-2018《封閉管道中氣體流量的測量 渦街流量計》標準要求。 -

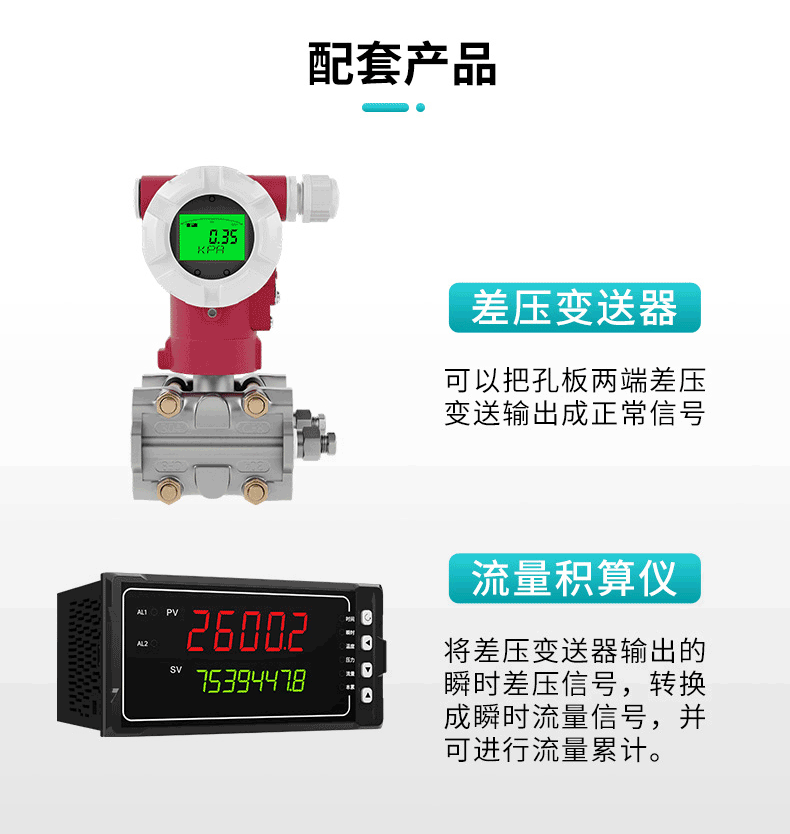

壓力損失

流線型旋渦發生體設計使DN450型號的壓力損失低于0.015MPa,遠低于孔板流量計的0.05MPa。以DN450管徑為例,年運行8000小時可節省壓縮能耗約2500kWh,節能效果顯著。 -

耐腐蝕性能

標配316L不銹鋼旋渦發生體與傳感器外殼,可耐受pH值3-11的介質。針對腐蝕性氣體(如氯氣、硫化氫),可選配哈氏合金C276材質,其耐點蝕當量(PREN)達65,確保在惡劣工況下長期穩定運行。

三、選型要點:從工況參數到安裝規范的閉環決策

-

氣體兼容性驗證

需提供氣體成分、壓力、溫度及雜質含量。例如,測量含液滴的濕氣體時,需選擇帶加熱功能的型號,防止旋渦發生體表面液膜附著導致的測量誤差。 -

流量范圍核算

根據最大流速(Vmax)與最小流速(Vmin)確定量程比。DN450型號推薦量程比1:15,若實際工況流速范圍為1-30m/s,需選擇分段校準型號以優化低流速段精度。 -

安裝環境評估

- 管道振動:振動頻率>25Hz時,需加裝橡膠減震環,否則可能引發零點漂移。

- 接地要求:接地電阻應<10Ω,否則會導致信號波動增大30%以上。

- 上下游直管段:前20D后10D為基準配置,若空間受限,可采用整流器優化流場。

四、應用場景:從能源計量到過程控制的典型案例

-

天然氣長輸管道

在DN450主干線中,渦街流量計用于計量貿易交接量,其高精度與低阻力特性確保計量誤差低于±1.0%。實測案例顯示,某管道公司通過優化計量精度,年減少氣量糾紛賠償約500萬元。 -

鋼鐵廠高爐煤氣回收

在高爐煤氣柜出口管道中,該型號流量計監測煤氣流量與壓力,通過DCS系統實時調節加壓風機轉速,使煤氣壓力波動控制在±0.5kPa內,年節能效益超百萬元。 -

化工園區氣體分配

在多氣源供氣站中,DN450渦街流量計搭配物聯網模塊,實現遠程抄表與數據透傳。某項目實踐表明,其數據上傳成功率達99.9%,遠超傳統有線傳輸方案的95%,顯著降低運維成本。

五、維護保養:從日常巡檢到故障排除的系統化方案

-

定期校驗

建議每12個月進行一次零點校準,使用便攜式標準表比對。實測數據顯示,經過3年使用后,未校準設備的零點漂移可達±1.5%,而校準后可控制在±0.5%以內。 -

旋渦發生體檢查

通過低頻電磁檢測儀可非侵入式檢測旋渦發生體狀態。當檢測到表面粗糙度超Ra1.6μm時,需進行拋光處理,避免流場紊亂導致的測量誤差。 -

故障處理

- 顯示波動:檢查接地電阻,若>10Ω,需清理接地極表面氧化層。

- 零點不穩:重啟設備并執行自動調零程序,若問題依舊,需檢查傳感器連接線。

- 流量偏低:檢查管道是否積垢,DN450型號允許的最大結垢厚度為1mm,超出后需進行高壓水清洗。

六、發展趨勢:智能化與集成化的未來方向

隨著工業4.0的推進,DN450渦街流量計正朝以下方向演進:

- 邊緣計算:內置AI算法實現自診斷,如通過流速波動模式提前48小時預警旋渦發生體磨損。

- 無線通信:集成5G模塊,實現遠程參數配置與數據透傳,降低巡檢成本40%。

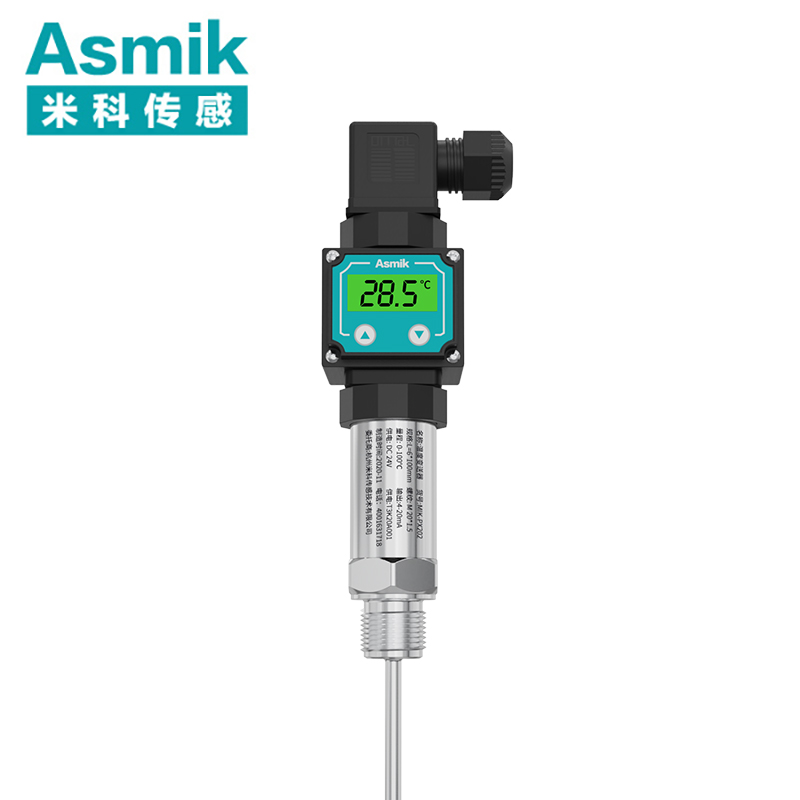

- 多參數集成:開發溫度/壓力/流量三合一變送器,通過數字補償提升綜合測量精度。

DN450渦街流量計以其卓越的測量精度、低壓力損失及強耐腐蝕性,成為大口徑氣體流量計量的首選方案。通過科學的選型、規范的安裝及系統的維護,可最大限度發揮其性能優勢,為企業降本增效提供可靠保障。隨著智能化技術的融入,該產品將在能源物聯網時代展現更廣闊的應用前景。